Die Pupillengröße ist ein faszinierender biologischer Indikator, der weit mehr verrät als nur die Anpassung an unterschiedliche Lichtverhältnisse. Insbesondere im Gesundheitswesen und der Neurologie wird die Analyse der Pupillenreaktion als wertvolles Mittel zur Erkennung verschiedener Zustände genutzt, darunter auch versteckte Suchtprobleme. In der modernen Verhaltensforschung und Psychotherapie sind Veränderungen in der Pupillengröße ein oft übersehener, doch aufschlussreicher Hinweis auf den Einfluss von Substanzen oder Verhaltensweisen, die auf eine Suchterkrankung hindeuten können. Diese Erkenntnisse spielen eine immer wichtigere Rolle in der Suchthilfe und Suchtberatung, um frühzeitig Maßnahmen einzuleiten und die Betreuungseinrichtungen entsprechend auszurichten.

Im Alltag haben wir alle schon einmal beobachtet, wie Pupillen bei Dunkelheit größer werden, um mehr Licht einzufangen, oder sich bei hellem Licht verengen, um die Netzhaut zu schützen. Doch wenn diese natürlichen Reaktionen durch äußere Einflüsse wie Drogen oder Medikamente überlagert werden, können die Pupillen ungewöhnlich groß oder klein bleiben – ein deutlicher Hinweis auf eine physiologische Veränderung. Das Erkennen solcher Anomalien ist besonders für psychiatrische Kliniken von Bedeutung, um Patienten mit versteckten Suchtproblemen besser zu diagnostizieren und zu behandeln.

In diesem Artikel werden verschiedene Aspekte der Pupillengröße im Kontext von Sucht beleuchtet. Dabei wird auf medizinische Zusammenhänge eingegangen, die Rolle verschiedener Substanzen erläutert und Handlungsmöglichkeiten für Betroffene sowie ihr Umfeld aufgezeigt. Ebenso widmen wir uns den psychologischen Facetten, die im Rahmen der Psychoanalyse oft mit Suchtverhalten verknüpft sind. Der Blick auf die Pupillengröße als biometrisches Signal ist somit ein bedeutender Baustein im komplexen Geflecht aus Prävention, Diagnostik und Therapie im Kampf gegen Suchterkrankungen.

Die physiologische Grundlage der Pupillengröße und ihre Bedeutung für die Suchtforschung

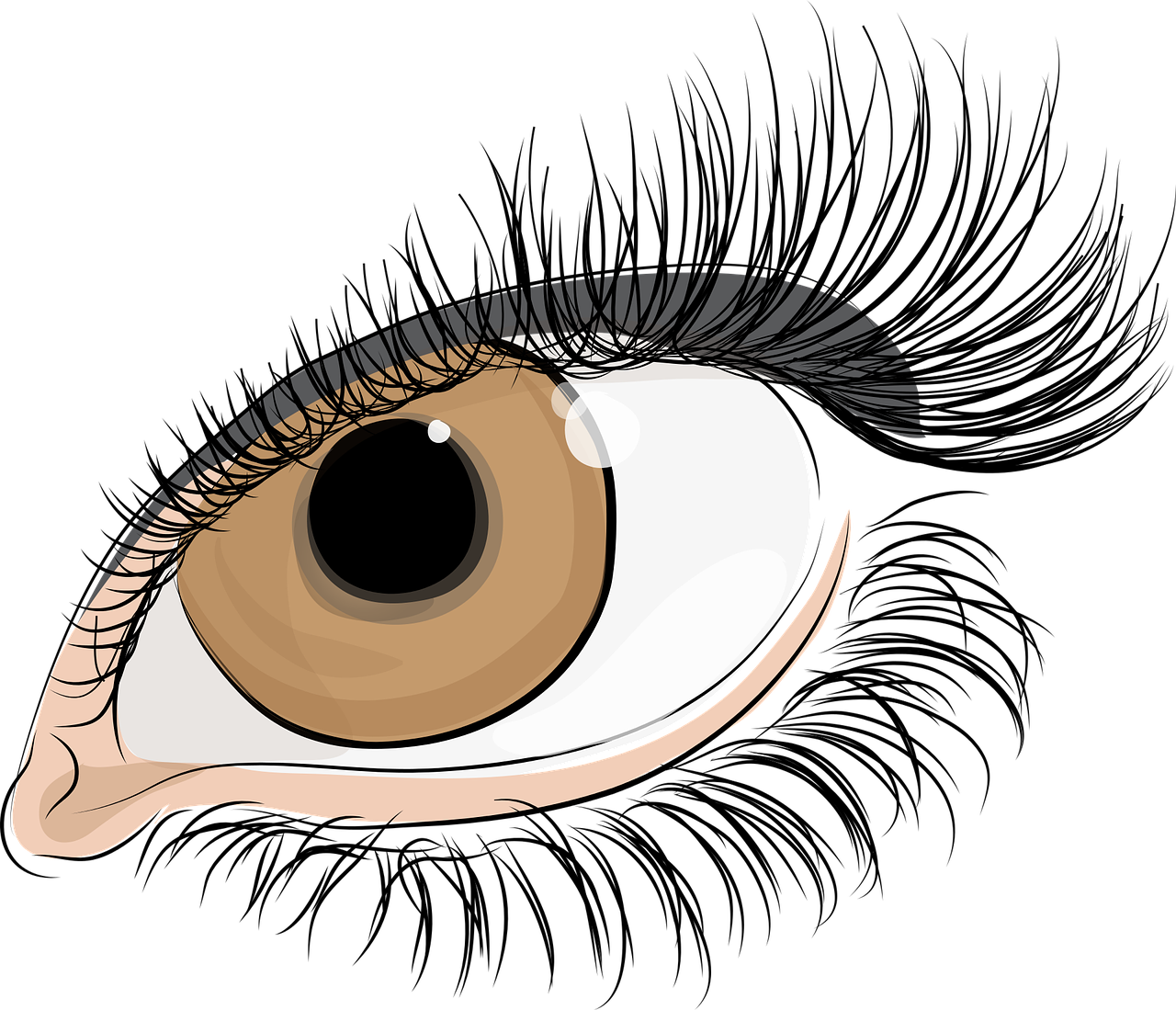

Die Pupille ist die Öffnung in der Mitte der Iris, die das Eindringen von Licht in das Auge reguliert. Die Größe der Pupille wird durch zwei Muskelgruppen gesteuert: den M. sphincter pupillae, der die Pupille verengt, und den M. dilatator pupillae, der sie erweitert. Diese Muskeln werden vom vegetativen Nervensystem kontrolliert, das sich aus dem Sympathikus und Parasympathikus zusammensetzt.

Unter normalen Umständen reagieren die Pupillen flexibel auf Lichtverhältnisse: Bei Dunkelheit weiten sie sich, um die Aufnahme von Licht zu maximieren, bei starkem Licht ziehen sie sich zusammen, um die Netzhaut zu schützen. Diese Anpassung ist essenziell für die Sehfähigkeit und das Schutzmechanismus des Auges.

Allerdings kann die Pupillengröße auch durch andere Faktoren beeinflusst werden, die über die äußeren Lichtverhältnisse hinausgehen. Insbesondere Medikamente, Drogen und bestimmte neurologische Erkrankungen verändern die autonome Steuerung der Pupillen. In der Suchthilfe wird diese Veränderung besonders aufmerksam beobachtet, da sie Hinweise auf den Konsum bestimmter Substanzen geben kann.

Muskelsteuerung und autonome Kontrolle der Pupillen

- Sympathikus: Verantwortlich für die Erweiterung der Pupillen bei Erregung oder Stress (Mydriasis).

- Parasympathikus: Steuert die Pupillenverengung bei Entspannung und Schutz vor hellem Licht (Miosis).

- Beeinflussung durch Substanzen: Unterschiedliche Drogen und Medikamente wirken gezielt auf diese Nervenbahnen.

Zum Beispiel führen Stimulanzien wie Amphetamine, Kokain oder LSD zu einer Aktivierung des Sympathikus, was eine deutliche Pupillenerweiterung bewirkt. Im Gegensatz dazu bewirken Opiate und bestimmte Beruhigungsmittel eine verstärkte Aktivität des Parasympathikus, was eine Verengung der Pupillen nach sich zieht.

Das Verstehen dieser grundlegenden physiologischen Prozesse, die durch neurologische und medizinische Erkenntnisse der letzten Jahre ergänzt wurden, ist unverzichtbar für die effektive Suchtberatung. Denn nur wer die Ursachen der Pupillenveränderung kennt, kann diese im Rahmen der Psychoanalyse und Therapie gezielt werten und in den gesamten Behandlungskontext einbetten.

| Substanzart | Effekt auf Pupille | Beispiel | Neurologische Wirkung |

|---|---|---|---|

| Stimulanzien | Erweiterung (Mydriasis) | Amphetamine, Kokain, LSD | Sympathikus-Aktivierung |

| Opiate | Verengung (Miosis) | Heroin, Morphin | Parasympathikus-Überwiegen |

| Alkohol | Verengung | Ethylalkohol | Allgemeine Beruhigung |

| Halluzinogene | Erweiterung | Cannabis, Atropin | Erhöhung des Sympathikotonus |

Wie Pupillengröße auf versteckte Suchtprobleme hinweist: Erkennung und Praxis

Die Pupillengröße steht im Fokus vieler Untersuchungen, wenn es darum geht, Hinweise auf versteckte Suchtprobleme zu finden. Ein frühzeitiges Erkennen ermöglicht nicht nur eine schnellere Diagnose, sondern auch eine effektivere Intervention in psychiatrischen Kliniken, Suchthilfezentren und Betreuungseinrichtungen.

Veränderte Pupillengrößen können leicht übersehen werden, da der Laie die Wirkung von Licht auf die Pupille selten von Sucht-induzierten Veränderungen unterscheidet. Ärzte und Psychotherapeuten schätzen die Pupillenbeobachtung als non-invasives und schnell anwendbares Diagnosemittel, um Auffälligkeiten zu verifizieren.

Anzeichen einer Sucht durch veränderte Pupillengröße

- Kleine Pupillen (Miosis): Typisch bei Opiatkonsum, stark beruhigenden Medikamenten und Nikotin.

- Große Pupillen (Mydriasis): Hinweis auf Konsum von Stimulanzien wie Kokain, Amphetaminen oder halluzinogenen Substanzen.

- Ungleichmäßige Pupillen (Anisokorie): Kann auf neurologische Schäden oder starken Drogenmissbrauch hindeuten.

- Lichtstarre Pupillen: Ein Alarmzeichen, das eine Intoxikation nahelegt.

In der Praxis bewährt sich die Einbeziehung der Pupillenbeobachtung zusammen mit anderen Symptomen wie Hautveränderungen, Verhaltensänderungen oder Ernährungsproblemen. Besonders in der Suchtberatung und Psychoanalyse ist dies ein wichtiges Element, das in Kombination mit ausführlichen Gesprächen und Tests zum Einsatz kommt.

| Symptom | Substanz | Bedeutung |

|---|---|---|

| Kleine Pupillen | Heroin, Morphin, Nikotin | Verstärkter Parasympathikus; Drogenabhängigkeit |

| Große Pupillen | Amphetamine, Kokain, LSD | Sympathikusaktivierung; Suchtproblematik |

| Ungleichmäßige Pupillen | Verschiedene neurologische Ursachen | Erfordern neurologische Abklärung |

| Rötung der Augen | Cannabis | Hinweis auf chronischen Konsum |

Das Wissen um diese Symptome ermöglicht eine gezielte und fundierte Suchtberatung. Besonders Betroffene und Angehörige sollten auf solche sichtbaren Anzeichen achten und gegebenenfalls professionelle Hilfe in Anspruch nehmen.

Psychologische und soziale Faktoren hinter auffälligen Pupillenveränderungen bei Sucht

Die Ursachen für Sucht sind komplex und umfassen sowohl biologische als auch psychosoziale Komponenten. Veränderungen der Pupillengröße spiegeln nicht nur körperliche Reaktionen wider, sondern sind oft auch Ausdruck der psychischen Situation der Betroffenen. Die Psychoanalyse hat in den letzten Jahren vermehrt erkannt, wie stark süchtiges Verhalten mit emotionalen Konflikten und Stresssituationen verknüpft ist.

Einer der Auslöser für Sucht ist das Bedürfnis nach einem Ersatzkick, der auf psychische Überforderungen reagiert. Jugendliche und Erwachsene greifen aus verschiedenen Gründen zu Drogen oder bestimmten Verhaltensweisen. Im Gesundheitswesen sind diese tiefer liegenden Beweggründe oft Herausforderung bei der Betreuung und Therapie.

Hauptursachen für Suchtentwicklung

- Psychische Belastung: Stress, Trauma und ungelöste Konflikte fördern das Suchtverhalten.

- Soziale Einflüsse: Nachahmung von Eltern oder Gleichaltrigen, Gruppendruck.

- Passive Freizeitgestaltung: Übermäßiger Medienkonsum ohne Sozialkontakt verstärkt das Risiko.

- Biologische Veranlagung: Manche Menschen sind genetisch anfälliger für Abhängigkeiten.

- Verfügbarkeit von Substanzen: Leichter Zugang zu Drogen oder Medikamenten erhöht das Risiko.

Ein Beispiel aus der Praxis sind Jugendliche, die durch schulische Überforderung und ein mangelndes soziales Netzwerk den Weg zur Sucht finden, was sich oft in körperlichen Symptomen wie veränderten Pupillen, aber auch im veränderten Verhalten äußert.

| Ursache | Beispiel | Auswirkungen |

|---|---|---|

| Psychische Belastung | Stress am Arbeitsplatz oder in der Schule | Suchtentwicklung, Pupillenveränderungen |

| Soziale Einflüsse | Drogengebrauch im Freundeskreis | Verstärkung des Konsums, soziale Isolation |

| Passive Freizeitgestaltung | Exzessives Computerspielen | Verminderte soziale Kompetenz, Risikoverhalten |

Diese Faktoren werden in der Therapie und Betreuung von Suchterkrankten vielfach adressiert. Psychiatrische Kliniken und Betreuungseinrichtungen setzen dabei verstärkt auf eine Kombination aus Psychotherapie und neurologischer Diagnostik, um die bestmögliche Unterstützung zu gewährleisten.

Praktische Schritte für Angehörige und Betroffene bei Verdacht auf Sucht anhand der Pupillenbeobachtung

Viele Angehörige sind verunsichert, wenn sie kleine oder ungewöhnlich große Pupillen bei ihren Liebsten entdecken, ohne genau zu wissen, was dies bedeutet. In der Suchthilfe und Suchtberatung ist es entscheidend, diese Symptome ernst zu nehmen, ohne vorschnelle Urteile zu fällen. Wissen um Pupillenveränderungen kann dabei helfen, versteckte Suchterkrankungen frühzeitig zu erkennen.

Das Akzeptieren der Krankheit ist der erste wichtige Schritt – Suchterkrankungen sind medizinische Zustände, keine moralischen Versagen. Betroffene benötigen eine einfühlsame Betreuung, die das komplette Umfeld mit einbezieht. Hierbei sind Fachkräfte aus Psychotherapie und Neurologie maßgeblich beteiligt.

Empfohlene Maßnahmen bei auffälligen Pupillen

- Beobachtung: Dokumentation der Pupillenreaktionen unter verschiedenen Lichtverhältnissen und in Verbindung mit weiteren Symptomen.

- Gespräch suchen: Offen und unterstützend den Kontakt mit dem Betroffenen herstellen.

- Professionelle Hilfe: Suchtberatung und medizinische Diagnostik in Anspruch nehmen.

- Eigenverantwortung: Eigene Grenzen erkennen und sich selbst schützen.

- Verzicht auf Schutzverhalten: Nicht das Verhalten des Betroffenen decken, sondern Unterstützung für Veränderung bieten.

Durch solche strukturierte Herangehensweisen können Familien und Freunde wesentlich zur Genesung beitragen. Betreuungseinrichtungen und psychiatrische Kliniken arbeiten heute eng mit Angehörigen zusammen, um gemeinsam individuelle Therapiepläne zu entwickeln.

| Maßnahme | Beschreibung | Nutzen |

|---|---|---|

| Beobachtung | Pupillenveränderungen dokumentieren | Früherkennung von Suchtproblemen |

| Gespräch suchen | Offene Kommunikation fördern | Vertrauensaufbau, Enttabuisierung |

| Professionelle Hilfe | Ärzte und Suchtberater einbeziehen | Effektive Diagnose und Behandlung |

| Eigenverantwortung | Eigene Ressourcen schützen | Vermeidung von Überforderung |

| Verzicht auf Schutzverhalten | Keine Verschleierung der Symptome | Förderung von Offenheit und Veränderung |

Medizinprodukte und innovative Technologien zur Pupillenmessung in der Suchthilfe

Mit zunehmender Digitalisierung und technologischem Fortschritt bieten moderne Medizinprodukte neue Möglichkeiten, die Pupillenreaktion präzise zu messen und so vermutete Suchterkrankungen objektiv zu beurteilen. Diese Technologien entfalten ihr Potenzial sowohl in der neurologischen Diagnostik als auch in psychiatrischen Kliniken und Suchtberatungsstellen.

Automatisierte Pupillometersysteme erlauben die exakte Erfassung der Pupillengröße, Reaktionsgeschwindigkeit und der Anpassungsfähigkeit bei verschiedenen Reizbedingungen. Diese Messungen unterstützen die Psychotherapie und Verhaltensforschung, indem sie objektive biometrische Daten liefern, die in den Diagnostikprozess einfließen.

Vorteile moderner Pupillometrie in der Suchthilfe

- Objektivität: Reduziert subjektive Fehleinschätzungen durch standardisierte Messungen.

- Schnelligkeit: Schnelle Erfassung von Daten ohne aufwendige Vorbereitung.

- Datenintegration: Verknüpfung mit anderen biometrischen und klinischen Daten.

- Langzeitüberwachung: Möglichkeit zur Verlaufskontrolle in Therapien.

- Unterstützung der Therapie: Feedback für Psychotherapeuten und Ärzte.

| Technologie | Beschreibung | Anwendungsbereich |

|---|---|---|

| Automatisiertes Pupillometer | Präzise Messung von Pupillengröße und -reaktion | Neurologie, Suchthilfe, Psychiatrie |

| Mobile Apps mit Kamerasensoren | Erfassung der Pupillenreaktion über Smartphones | Vorsorge, Screening |

| Künstliche Intelligenz | Analyse von Mustern und Erkennung von Auffälligkeiten | Forschung und Diagnostik |

Diese Innovationen erweitern das Instrumentarium der Psychotherapie und ermöglichen ein besseres Verständnis der neurobiologischen Prozesse bei Suchterkrankungen. Die Kombination aus moderner Technologie und klassischen Betreuungseinrichtungen bildet in 2025 eine entscheidende Grundlage für die Weiterentwicklung der Suchtbehandlung.

FAQs zur Pupillengröße als Indikator für versteckte Suchterkrankungen

- Kann man Sucht allein an der Pupillengröße erkennen?

Die Pupillengröße ist ein wichtiger, aber nicht alleiniger Indikator. Eine umfassende Diagnose berücksichtigt weitere Symptome und Verlaufsdaten. - Warum verengen sich die Pupillen bei Opiatkonsum?

Opiate beeinflussen das parasympathische Nervensystem, welches die Pupillen verengt (Miosis) – dies ist ein typisches Zeichen für den Konsum dieser Substanzen. - Können auch Medikamente die Pupillengröße verändern?

Ja, viele Medikamente wie starke Schmerzmittel oder Beruhigungsmittel haben Einfluss auf die Pupillen und können Suchtverhalten maskieren oder begleiten. - Wie kann man familiär mit auffälligen Pupillen umgehen?

Offene Kommunikation, fachliche Beratung und der Verzicht auf Schutzverhalten sind wesentliche Schritte zur Unterstützung Betroffener. - Welche Rolle spielt die Neurologie bei der Pupillendiagnostik?

Die Neurologie analysiert die Nervensteuerung der Pupillen und hilft damit, Ursachen für Veränderungen zu erkennen und gezielt Therapieansätze zu entwickeln.